微信扫码立即登录

《世界人居服务使用协议》和《世界人居用户隐私条款》

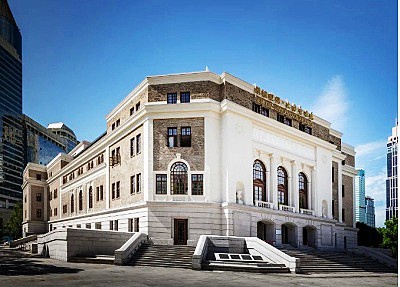

上海自行车馆

当专业赛道邂逅建筑美学~

项目详情发布时间:2025-05-19

项目名称:上海自行车馆

设计时间:2019-01 - 2019-12

建成时间:2023-03

项目规模:占地面积:64730平方米,建筑面积:30966平方米

导读:

上海自行车馆,坐落于上海市崇明区,是一座按照国际自行车联盟(UCI)最高标准设计建造的专业级自行车场馆。作为中国南方首个具备国际赛事承办能力的自行车训练基地,该馆不仅填补了上海在专业室内自行车设施方面的空白,也成为了2026年国际自盟场地自行车世界锦标赛的指定举办地。项目占地面积达64730平方米,采用创新的轮辐式悬索结构体系,实现了建筑美学与功能性的完美结合。其设计理念融合了自行车车轮的速度感和崇明生态岛的自然元素,通过独特的双曲内凹造型,呈现出动态而和谐的外观。内部赛道、观众席及配套空间布局科学合理,确保了运动员的最佳表现和观众的极致观赛体验。作为国内首座获得绿色建筑三星级评价的自行车馆,它代表了体育建筑设计的新标杆。

1.项目概况

上海自行车馆坐落于上海崇明国家级体育训练基地北侧,是一座按照国际自行车联盟(UCI)最高标准打造的世界级专业自行车场馆。作为上海市重点体育基础设施建设项目,该场馆的建成不仅填补了上海缺乏专业室内自行车场馆的空白,更标志着中国南方地区拥有了首个具备国际赛事承办能力的自行车训练基地。

▲ 上海自行车馆夜景实景图

随着2026年国际自盟场地自行车世界锦标赛的成功申办以及国际自盟世培中心亚洲分中心的正式入驻,上海自行车馆将进一步推动自行车项目在国内的发展,培养并孕育出更多的杰出运动员,在世界舞台上展现中国自行车选手的风采和实力。

▲ 上海自行车馆日景实景图

2.自行车运动溯源

自行车运动于1896年首届雅典奥运会即被列为正式比赛项目。1900年,在法国等五国共同倡议下,国际自行车联盟(UCI)在巴黎成立,现已成为全球自行车运动的最高管理机构。我国自行车运动起步较晚,长期以来缺乏符合国际标准的专业赛道设施。

自行车馆是配备专业赛道、用于场地自行车比赛和训练的专业体育建筑,主要由赛道区、观众看台和配套功能空间构成。其核心赛道采用马鞍状复合环形曲面设计,现代标准赛道长度统一为250米(奥运会及洲际赛事标准)或333.33米,取代了早期多样化的周长模数。其中,国际顶级赛事均采用250米室内木质曲面赛道标准。

▲ 上海自行车馆赛道实景

3.专业性视角下的创作思考

自行车馆作为专业竞技空间,其设计融合了运动科学与建筑艺术的精妙平衡。下文将以上海自行车馆为例,系统解析其设计策略与技术路线,重点探讨专业竞技场馆如何实现专业性与多元性的有机统一。

自行车馆的设计创新主要体现在三个方面

一是满足国际赛事标准的专业赛道系统;

二是优化观众视觉体验的空间组织

三是兼顾竞技需求与建筑美学的整体解决方案。

这一研究为同类场馆建设提供了重要的技术参考和实践范式。

3.1比赛场地设计

自行车馆比赛场地采用国际标准设计,包含250米周长的碗型木质赛道及其内侧椭圆形准备区。赛道系统由三个功能区组成:最内侧安全区、中间蓝区和外侧比赛区,三区环绕准备区呈同心圆布局。赛道由两个直道和两个弯道组成,弯道倾角根据UC标准设计为13-45度(本项目采用44.43度)

▲ 上海自行车馆赛道与座席布置示意图

▲ 赛道轴测图

▲ 弯道最大倾斜角

区别于传统环形跑道,赛道设计具有非对称特性:两个出弯道处采用更大的倾角和宽度,既确保高速骑行的安全性,又形成中心对称的独特布局,大大提升了比赛的观赏性。

▲ 出弯处示意

准备区设计兼顾专业性与多功能性:比赛期间用于热身、检录和颁奖;训练时作为模拟骑行场地:日常通过灵活分隔可转换为篮球、羽毛球等运动场地,实现场馆的高效复合利用。

▲ 准备区篮球模式

▲ 准备区羽毛球模式

3.2 场地视线设计

自行车馆的赛道均为250m标准赛道,由渐变倾角的直道和弯道组成。由于倾角的存在,直道的外边界较低,较为适宜布置坐席,而弯道处由于倾角较大,不宜作为座席区域。非完整环向布置坐席的特性,导致其固定坐席于入弯及出弯处排数逐渐减少。

自行车赛道的视点选取为赛道测量线上方500mm处,位于长边中心起点线附近位置的座席视线完全能满足不遮挡的要求,但是两边逐渐升起时,取赛道空间上最近的视点做连线,往往会产生遮挡,造成局部位置视线不佳。

因此在上海自行车馆项目中,设计提出了一种优化的视线设计策略,将视线选取从满足单一起点线护展为满足起点线、终点线、整体直段三个区域,通过优化过渡段看台的升起关系,进一步提升整体观赛的视觉体验,可以保证观众看到比赛中最激烈刺激的冲刺环节。通过对过渡段的看台升起进行适当的优化,使之顺应赛道的高度变化,整体视线达标率可以满100%。

▲ 赛道三维图

▲ 赛道起点线视线分析图

▲ 赛道终点线视线分析图

▲ 赛道直道段视线分析图

▲ 上海自行车馆弯道处看台视线实景

3.3 功能流线组织

自行车馆不同于一般体育建筑,其场地是空间三维的封闭场地,需要竞赛人员从场地下方的专用通道进入准备区。针对上述要求,可以采用场地上抬或通道下沉两种方式来实现流线的要求。由于本项目所处区位的地下水位较高,且木质赛道对于空间的温湿度条件要求较高,因此上海自行车馆采用了场地上抬的方式,并将场地下方的首层空间预留给专业训练用房。

▲ 上海自行车馆流线分析图

场地下方的专业训练用房可以很好得保证训练空间的延续性,实现运动员训练、恢复、比赛的有效衔接,也避免了与观众流线的交叉。

▲ 上海自行车馆内场实景

3.4 场地光环境设计

自行车馆的场地光环境包含自然光和专业照明两部分,自然采光均设置于观众休息区外侧低处,避免对骑行运动员产生眩光。专业照明按照满足国际最高单项赛事标准设计,可满足8K超高清电视转播的需要。

马道布置选取了赛道的两侧边界,结合自行车运动的特点,重点考虑防眩光、防光斑、防阴影等方面的因素。同时,环向梁结合环向马道布置,即作为环向马道吊挂的主体结构,增强了整体屋面的环向刚度,可以有效防止屋面主体结构沿环向发生“手风琴式”的失稳。

4.多元并置条件下的技术路线探索

4.1 专业功能条件下的建筑造型探索

为呼应场地特征,建筑立面造型选用湿地芦苇这一场所元素,采用双曲内凹的造型,形成富有韵律感的整体形象,诠释芦苇的意象。扇形双曲弧面组成了酷似盛开的白色花瓣,采用铝板、玻璃材料面板虚实材质,通过微妙的转折连接组成花冠造型,使建筑语言得到充分表现。

▲ 上海自行车馆立面实景

建筑屋顶造型通过重构自行车车轮的意向,采用轮辐式悬索结构体系,表现为高低起伏的放射形,形如自行车轮毂,兼具速度与韵律之美。

▲ 上海自行车馆屋顶实景

建筑屋顶造型通过重构自行车车轮的意向,采用轮辐式悬索结构体系,表现为高低起伏的放射形,形如自行车轮毂,兼具速度与韵律之美。

4.2 多变气候条件下的结构选型探索

应对项目所在地常年大风的气候条件,结构选型辐射式悬挂屋盖结构体系,为国内首例,这种半刚半柔的结构体系,融合了刚性结构整体结构刚度大以及柔性结构整体用钢量小的优点。

钢屋盖主体为轮辐式悬挂屋盖结构,由40径向索和钢梁与内圈环梁形成张拉结构体系,通过吊杆将钢梁与径向拉索相连,提高屋盖结构竖向刚度。屋盖中央采用上部刚性梁与下部拉索的张拉结构,中央通过企状撑杆相连,并且利用主体内圈环梁作为张弦结构的外环,形成整体空间,提升屋盖整体结构的刚度。立面刚性结构与屋盖主体钢结构相连与钢柱整体承受拉索拉力与刚性构件的推力,形成空间整体受力结构。

▲ 上海自行车馆钢结构体系构成

4.3 严格限高条件下的空间整合探索

4.3 严格限高条件下的空间整合探索

对比国内已建自行车馆30~45米的建筑高度,本项目在应对崇明生态岛18米的原则性限高要求上面临着巨大的挑战,为了避免建筑下埋带来的防潮、消防等其他工程技术问题,设计团队通过对功能高度、结构高度、地下室埋深等方面的研究分析,最终将整体建筑高度控制在26米以内。

从剖面而言,自行车馆由竞赛用房、看台、工艺设备用房、结构设备高度等四部分组成。竞赛功能用房位于首层,其中内区用房受到上方的赛道准备区工艺要求其顶板进行了下沉处理。看台座席高度根据实际的场地赛道条件和视线要求进行控制。上层的工艺设备用房进一步仅预留了满足使用的极限层高。在26米建筑高度的条件下,留给结构和设备的高度仅为8米左右。相对于长轴跨度130米,短轴宽度110米的屋盖而言,其通常的结构高度一般为1/10,即结构高度需求为11~13米,结构体系设计中将立面三角柱与屋盖端部协同受力,形成稳定的结构体系,加强整体屋面端部的刚度,并通过创新性的拉索悬挂体系,充分发挥拉索的受力特性,继而将整体屋面的结构高度控制在8米以内。

▲ 上海自行车馆剖面高度分析图

通过优化措施,整个比赛空间紧凑高效,结构、机电进行了高度有序的整合,在优化建筑高度的同时,整体建筑能耗以及空调响应有了显著提高,大大节省了运营能耗,成为国内首个绿色建筑三星级评价的自行车馆。

▲ 上海自行车馆高度整合的内场空间

5.结语

就类型而言,自行车馆这类专业型体育场馆属于体育建筑的一个小众分支,其独特的竞赛场地与空间需求,决定了设计策略具有专业性和特殊性。

在当下体育建筑发展的背景下,如何在保持专业化特点和品质的前提下,结合体育建筑所特有的建筑美学、结构创新、空间整合等要素,达成专业性与多元性的融合,这将是专业型体育场馆创作过程中需要持续探索的新方向。

▲ 上海自行车馆黄昏实景图

项目档案

项目名称:上海自行车馆

建筑地点:上海市崇明区

设计时间:2019年

建成时间:2023年

设计单位:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

占地面积:64730平方米

建筑面积:30966平方米

项目总负责人:钱锋、汤朔宁

建筑设计:徐烨、徐星、张春祺、刘洋、史泽道、乔林、龚敏、沈源

结构设计:丁洁民、井泉、张峥、毛俊杰、张月强、曹明敏、李竹君、化明星、王曦、刘仕卿

给排水设计:游博林、杜文华、单晨光、耿军军、李月婷

暖通设计:朱伟昌、唐振中、刘洋、贾琼、张华、许威威

电气设计:李志平、谢文黎、姜宁、陈瑜、尤文捷、郭煜华、奉杰斌、马致祥

景观设计:李瑞冬、项竹君、廖晓娟、翟宝华

幕墙设计:田利军、金绍凯、尹鹏鹏、李根恒

泛光照明设计:杨秀、徐霞青、陈幸如

基坑设计:姜文辉、刘佳星

概算设计:庞晓琳、薛仲磊

绿建设计:忻蕾、郑晓薇、施炜

BIM设计:宋妮蔓、吴尧、陈潇、王宇航 、司晓芸

工艺顾问:中体智联(北京)工程设计咨询有限公司

赛道顾问:大连千森体育设施工程有限公司

标识顾问:上海同衡创意设计有限公司

建筑摄影:章鱼摄影

相关作品

京公网安备 11010202009569号

京公网安备 11010202009569号

评论

全部评论0